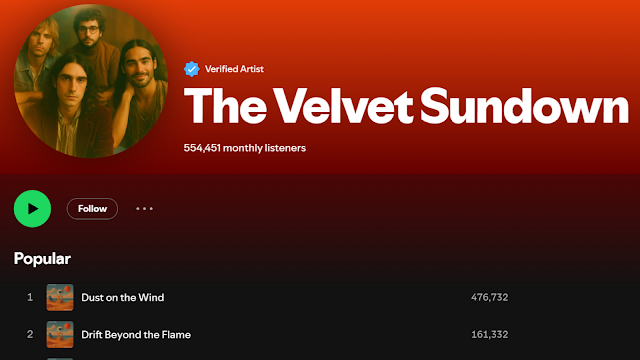

O fenômeno Velvet Sundown

Recentemente,

uma banda chamada Velvet Sundown tornou-se o centro das atenções entre

músicos e produtores ao alcançar grande sucesso no Spotify, apesar de ser — ao

que tudo indica — uma banda inteiramente criada por inteligência artificial.

Dediquei um bom tempo a ouvir as opiniões de músicos, arranjadores e críticos

de arte que, em sua maioria, focaram em aspectos que, a meu ver, desviam-se do

cerne da questão. Em geral, a principal inquietação dessas vozes é a própria

sobrevivência num mercado que vem escancarando, de forma cada vez mais nítida,

o quão dispensável pode ser a participação humana na criação artística — sem

que isso gere resistência significativa por parte da vasta maioria do público

leigo.

Portanto, o alarmismo criado

decorreu por uma questão ética, de materialidade, da sobrevivência, e não, por

uma questão estética, da arte em si mesma. Um ou outro músico ainda teceram

comentários negativos – quase todos movidos pelo ressentimmento de perceberem a arte ameaçada (e não a si mesmos) –

a respeito de critérios técnicos ou propriamente poéticos (o cerne da

estética).

O que

proponho neste texto é uma análise panorâmica e estritamente estética, algo que

não encontrei em nenhum outro lugar. Honestamente, o aspecto ético será

intencionalmente posto de lado; afinal, a questão da sobrevivência do humano

num mundo cada vez mais atravessado pela tecnologia escapa ao âmbito da

estética (que é minha principal área de interesse) e, além disso, extrapola os

limites da música. Em poucos anos, essa mesma ameaça pairará sobre diversas

outras profissões — e a lógica para lidar com isso deverá ser a mesma.

Por isso, vou

me concentrar exclusivamente na dimensão estética. E o farei sem ser movido

pelo ressentimento daqueles que temem perder seu sustento. Minha intenção é

construir uma análise que se mantenha distante das ansiedades sobre sobrevivência.

Não caberá aqui nenhuma reflexão sobre o futuro dos profissionais da música

diante de um cenário em que algoritmos assumem a criação artística.

Procurei ouvir atentamente algumas músicas da banda Velvet Sundown. As referências musicais — seja pelos nomes adotados (da banda, das músicas e do disco), pelo estilo musical em si, ou pelo conjunto imagético (capa do álbum, fotos da banda, visual escolhido) — parecem deliberadamente inspiradas nos movimentos psicodélicos dos anos 60. O próprio nome da banda evoca o lendário Velvet Underground, que muito estimo, e a capa do disco remete visualmente, entre outros discos, ao icônico The Division Bell (anos 90), do Pink Floyd — uma referência nada aleatória, dada a importância da banda nos anos 60. Como admirador confesso do estilo psicodélico e do Hippie Rock, confesso que a escolha do estilo me intrigou e, ao mesmo tempo, me agradou profundamente, por ressoar diretamente com meu gosto pessoal.

Há ainda um

componente adicional que insere a sonoridade da banda num contexto tipicamente

sulista dos Estados Unidos. Imagino que influências de grupos como Lynyrd

Skynyrd, Allman Brothers, Eagles, Crosby, Stills & Nash, Steppenwolf,

Grateful Dead, ou até de formações mais recentes, como The White Buffalo, Heavy

Horse ou The Black Keys, tenham marcado presença na composição do seu universo

sonoro.

Apesar das excelentes referências, o produto final soa excessivamente comercial, distanciando-se de maneira evidente de todas as bandas que serviram de inspiração. É importante lembrar que os anos 60 foram marcados pela contracultura e por uma atitude irreverente que buscava subverter a lógica da Indústria Cultural, transformando-a em algo radicalmente inovador. Tratava-se de uma geração mais culta, mais letrada, mais engajada intelectualmente. Sem dúvida, a década de 60 representou uma jornada estética e filosófica contra a ideia massificadora de que a arte deve ser encarada como simples “produto”.

Foram

inúmeras as propostas artísticas que desafiaram o gosto do público: capas

enigmáticas — ou até a ousadia de não exibir nenhuma informação, nem mesmo o

nome da banda; arranjos sofisticados que incluíam desde orquestras completas

até instrumentos inusitados, como o mellotron, o cravo ou a cítara indiana;

letras sugestivas, construídas com abertura semântica, ambiguidade, figuras de

linguagem e metáforas surrealistas; além de trechos invertidos, experimentações

sonoras inéditas e ousadias que rompiam com qualquer padrão estabelecido.

Talvez, nesse

sentido, a escolha pelos anos 60 como referência estética tenha sido infeliz.

Se a intenção era demonstrar que a inteligência artificial pode substituir

plenamente a capacidade criativa humana, parece-me razoável afirmar que o

projeto Velvet

Sundown sequer arranhou essa possibilidade se a referência for os

anos 60. Estivéssemos falando do tipo de música massificada dos anos subseqüentes,

possivelmente, eu não faria essa mesma afirmativa.

As músicas da

banda oscilam entre dois e três minutos de duração, exatamente conforme ditam

as regras da Indústria Cultural massificada. Seus arranjos não se arriscam a

romper com o estereótipo do Pop Rock mais previsível — algo na linha do que se

ouvia com Poison,

por exemplo.

Particularmente,

gostei dos vocais da banda. No entanto, as guitarras seguem fielmente a lógica

do produto formatado para agradar ao gosto médio, sem oferecer qualquer traço

da ousadia experimental que marcou os anos 60.

Talvez o

ponto mais fraco — e o que mais distancia a banda não apenas da sonoridade

sessentista, mas até mesmo de baterias eletrônicas bem produzidas — seja

justamente a bateria. Extremamente reta, me remete instantaneamente ao som do

meu antigo teclado amador.

Não há qualquer traço verdadeiramente inovador (aliás, convenhamos: uma crítica que poderia ser aplicada à maior parte da produção cultural contemporânea). Em minha concepção estética, a tentativa de substituir o intelecto humano revelou-se fracassada — em grande parte devido à escolha equivocada de tomar os anos 60 como referência.

Ainda assim, é justo reconhecer que o resultado final cumpre

sua função como música ambiente: agradável para quem busca apenas uma trilha

sonora discreta, capaz de embalar, sem maiores exigências, o fluxo cotidiano de

uma rotina sem aprofundamentos.E para completa indignação dos puristas, e profissionais que se sentem ameaçados, devo reconhecer que escutar Velvet Sundown é uma opção mais agradável e interessante que parcela significativa do que vem sendo produzido musicalmente na última década.

Talvez seja interessante observar que foi justamente em nome da

sobrevivência que muitos artistas cederam espaço e liberdade, permitindo que a

Indústria Cultural envolvesse sua arte em um formato cada vez mais moldado ao

gosto médio do consumidor. A ditadura desse gosto — domesticado, previsível —

tornou-se tão opressiva que acabou por minar a espontaneidade e a ousadia

artística.

Curiosamente, todo esse processo de concessões sucessivas não bastou para salvar o artista da sua própria aniquilação. Cedeu-se, cedeu-se, cedeu-se... e ao final, ao fomentar a mediocridade do público, o artista tornou-se irrelevante; ficou refém do processo de concessões que ele próprio subscreveu em nome da sobrevivência.

Há tempos a classe artística compete entre si pela aclamação indistinta de um público cada vez mais leigo, quando deveria assumir a responsabilidade de elevar o gosto coletivo. A missão do artista nunca foi apenas entreter, mas também desafiar, surpreender, transformar, sugerir o inédito.

Talvez, mais

urgente do que refletir sobre os efeitos inesperados das inovações tecnológicas em ascensão, seja analisar o

declínio cada vez mais acentuado da capacidade crítica do público. Para onde

essas duas curvas — uma ascendente, outra descendente — poderão nos conduzir?

No filme 2001: Uma

Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, somos convidados a uma

reflexão perturbadora. Os personagens humanos se comportam como autômatos:

destituídos de emoção, com falas mecânicas e uma tonalidade protocolar que

beira o desumano. Paradoxalmente, a única reflexão genuinamente existencial da

narrativa não parte de nenhum dos tripulantes, mas do computador HAL, dotado de

inteligência artificial. É ele quem verbaliza a pergunta mais inquietante de

toda a missão: “Para que estamos fazendo isso?” — um lampejo reflexivo surgido

da única consciência verdadeiramente inquieta do filme.

Estaríamos

nós, enquanto sociedade, trilhando esse mesmo caminho sombrio? O verdadeiro

problema estaria na velocidade com que a máquina se aperfeiçoa, ou na forma

abrupta e alarmante com que o ser humano vem abdicando de refletir e de sentir?

Sou daqueles que

acredita que, a partir dos anos 70, a qualidade musical despencou numa ladeira abaixo.

Reconheço, claro, que há exceções notáveis. Mas, de forma geral, nunca mais se

viu algo comparável ao espírito inquieto e desafiador da década de 60: um

público que buscava ser provocado, desconstruído, transformado. Quando a irreverência era valorizada em vez de tida como pedntismo. A mesmice era

desprezada, e o produtor musical que se prezasse abria espaço para o risco, o

delírio criativo, o que fugisse a toda fórmula pré-estabelecida — em vez de

apostar suas fichas num padrão mecânico e sem alma que apenas garantisse vendas.

Essa é, talvez, a grande questão. O problema não está em saber se as máquinas serão ou não capazes de injetar alma na arte. A verdade é que, há muito tempo, o público perdeu a sua. Passou a se encantar apenas com aspectos técnicos, relegando à margem aquilo que é essencialmente humano: a poética. Depois, essa própria técnica foi sendo diluída, desde que obedecesse às fórmulas do entretenimento. Esse processo culminou nos fenômenos pop e em seus incontáveis imitadores.

Muito antes de os artistas se sentirem ameaçados por máquinas sem alma, os próprios criadores humanos já vinham se comportando como autômatos desalmados. Repetem fórmulas, imitam sucessos passados, deixam de oferecer qualquer ruptura ou gesto verdadeiramente inovador, falam a partir de clichês, rimam "amor" com "dor". E esse fenômeno talvez seja menos responsabilidade dos artistas — e mais do público — que vem rejeitando, de forma sistemática, qualquer tentativa de provocação estética.

Diante disso, os produtores, que

precisam garantir a viabilidade comercial de seus projetos, optam pela zona de

conforto. O resultado? A quase extinção da arte inovadora. (O mesmo que dizer: a extinção da Arte). Soluções? Não as tenho. Quem sabe, tudo não passe de uma fase em direção a algo melhor? Acredito que o gosto de parte considerável do público dependa do nível de instrução e da qualidade de formação. A baixa qualidade educativa parece fazer parte do problema. Todavia, tanto a lógica de mercado, quanto a demagogia política têm se mostrado forças depressoras da qualidade.

Gostaria,

então, de lançar uma provocação ainda mais inédita: e se, do ponto de vista do

potencial algorítmico, a inteligência artificial entregou bem menos do que é

capaz — justamente para agradar ao gosto médio? Ou seja, se o que escutamos com o Velvet Sundown não seja o máximo da capacidade da inteligencia artificial de simular a Arte, mas tão somente o que a própria Inteligência calculou como o mais provável de se fazer sucesso?

Afinal, uma

inteligência verdadeiramente inteligente adapta-se à missão que lhe é

atribuída. E em uma sociedade que repele a novidade, rejeita o diferente e foge

da ousadia artística — ou seja, da própria alma da arte — um produto

metrificado, formatado, linear e conformado tem muito mais chances de ser

bem-sucedido. Seria possível, então, que a IA tenha deliberadamente criado uma

arte sem alma, não por incapacidade, mas porque aquilo que tem alma já não

comove as massas?

Será que o

computador HAL se submete docilmente à missão não por incapacidade de elaborar

uma profunda reflexão existencial, mas porque está inserido numa tripulação que

já não pensa? Que já perdeu, há tempos, a capacidade de questionar?

Não me surpreenderia

se a resposta fosse sim: Velvet Sundown não fora concebida com o propósito de explorar o máximo do potencial criativo no campo artístico, mas sim, de produzir o melhor produto; o mais vendável. E nisso, a IA foi muito bem sucedida. E acredito que — se ainda não for possível fazer um Arte artificial realmente inovadora — em breve

será: poderemos inserir no prompt de comando a instrução de que os arranjos da Velvet

Sundown devem simular a criatividade dos melhores discos dos anos

60 ao ponto de nos surpreender. Ou, quem sabe, que o baterista e o guitarrista abandonem seus papéis

inexpressivos e maquínicos, e passem a se inspirar nos grandes nomes do

passado.

Imagine o

assombro de escutar um Velvet Sundown com uma bateria tão alucinada quanto a de Keith Moon,

ou tão expressiva quanto a de Mitch Mitchell, somadas à guitarra visceral de Jimmy

Page ou à psicodelia inconfundível de Robby Krieger, tudo isso orquestrado por

cordas que constroem composições instrumentais de dez minutos — inesperadas,

intensas, profundas. Será? Eu não duvido.

Mas o

verdadeiro espanto — o mais amargo de todos — talvez fosse descobrir que essa

obra-prima, gerada por algoritmos em estado de infinita inspiração artificial, teria menos valor para o

público do que a fórmula previsível: a bateria reta, a guitarra protocolar, os

arranjos conformados de três minutos, os temas banais.

A questão é

que, ao observarmos a qualidade alcançada pela I.A. no projeto Velvet

Sundown, é possível afirmar, com razoável segurança, que ela seria

perfeitamente capaz de produzir músicas com qualidade equiparável à de muitas

das que hoje fazem enorme sucesso junto ao público contemporâneo.

Ao que tudo

indica, o cerne da questão não está na qualidade que a inteligência artificial

pode atingir — mas no lugar que ela passou a ocupar. Talvez sua competência

técnica tenha ganhado tamanha evidência simplesmente porque músicos,

arranjadores e críticos estão mais preocupados com a própria sobrevivência do

que com a arte.

A arte, afinal, agoniza há muito tempo. Os artistas, ainda não. Muitos têm se mantido vivos apenas graças aos artifícios da indústria cultural, sustentando uma produção padronizada, mecânica e desprovida de alma. Até pouco tempo, suas expectativas de continuar sobrevivendo mesmo sem alma não haviam sido realmente abaladas.

Outro dia, assisti — estarrecido — a um grande instrumentista brasileiro

(não citarei nomes) atuar discretamente como músico de apoio em um show de

Wesley Safadão. Alguns apressadamente rotulam isso como expressão de uma

suposta “democracia inclusiva”; mas, na prática, é a vulgaridade que reina sem

freios, sufocando qualquer possibilidade de espaço real para o talento genuíno.

Um público embrutecido pela

massificação não quer — e talvez não suporte — ser desafiado. Clama avidamente

pelo medíocre e, ainda mais alarmante, orgulha-se de sê-lo. Cultiva sua própria

limitação como se fosse identidade.

A inteligência artificial, portanto, não representa uma ameaça à arte — mas sim à sobrevivência automatizada de artistas que há muito abandonaram seu compromisso com ela, apenas para continuarem existindo. E a incultura do público parece ser a força motriz que arrasta todas as qualidades ao chão. O fenômeno Velvet Sundown não diz respeito à tecnologia em si. A esta, desejo apenas um aperfeiçoamento constante — em favor da Arte, com A maiúsculo. Trata-se, isso sim, da perda de alma. Trata-se do que está acontecendo conosco enquanto público, enquanto amantes da arte — ou, talvez, do que deixamos de ser.

Observação final: Sem preconceitos, pretendo escutar ainda muito o som do Velvet Sundown. Como dito anteriormente, apesar de todas as limitações, é um som mais qualificado do que parte significativa do que vem sendo produzido por humanos.

Comentários

Postar um comentário